|

|

|

TRACCE DELL'EMIGRAZIONE PARMENSE E

ITALIANA FRA XVI E XX SECOLO

MOSTRA

Cammini dolorosi, segnati da pregiudizi, espulsioni, carcerazioni, maltrattamenti

portati alle estreme conseguenze. Vicende individuali che diventano pubbliche grazie alla mostra

organizzata dall’Archivio di Stato di Parma.

Oltre cento i documenti esposti - dal 1545 al 1973 -

che descrivono gli italiani al tempo in cui furono emigranti.

di Stefania Parmeggiani

.

|

|

Tracce dell’emigrazione parmense e italiana fra XVI e XX secolo

L’Archivio di Stato di Parma, in occasione della XI settimana della cultura, organizza una mostra storico documentaria, dal titolo “Tracce dell’emigrazione parmense e italiana fra XVI e XX secolo”. L’inaugurazione avverrà giovedì 16 aprile alle 17.30 presso la sede di via D’Azeglio 45, con interventi di Maria Barbara Bertini, direttore dell’Archivio di Stato di Parma, Vincenzo Bernazzoli, presidente della Provincia di Parma, Corrado Truffelli, presidente dell’associazione “Centro Studi Cardinale Agostino Casaroli” di Bedonia, Mario Palazzino, Archivio di Stato di Parma.

.

|

X

|

La mostra, curata da Mario Palazzino, Antonella Barazzoni, Valentina Bocchi, Lucia Togninelli, permette, attraverso l’esposizione di oltre cento pezzi archivistici, che coprono un arco cronologico che va dal 1545 al 1973, di entrare in contatto con vicende che hanno segnato la storia italiana e, seppur in tono minore, comunque significativo, anche quella parmense.

L’intenzione dei curatori è quella di far emergere casi individuali, situazioni familiari, vicende di comunità locali, questioni più generali, che possano aiutare il pubblico a seguire le tracce di cammini segnati da privazioni, fatiche, nostalgie, delusioni, fallimenti e, non di rado, da truffe, espulsioni, carcerazioni, sfruttamento, maltrattamenti portati fino alle estreme conseguenze.

La storia che erompe dalle carte esposte non è una storia allegra. A tratti è una storia che affascina come quella di gruppi provenienti da piccole comunità dell’Alta Val Taro, che a piedi, almeno già dalla metà del XVIII secolo, si spostavano in tutta Europa a tenere spettacoli circensi con i loro animali, orsi, cammelli, scimmie; a tratti, invece, commuove, come quando dalle carte scaturiscono le traversie subite da bambini delle nostre montagne che, affidati ad adulti, venivano condotti all’estero e costretti a chiedere l’elemosina per le strade delle capitali europee.

|

Fra tante vicende personali si inserisce il ruolo delle istituzioni che negli anni mutano il proprio atteggiamento nei confronti dell’emigrazione, emanando prima norme restrittive e poi, almeno dall’inizio del XIX secolo, cercando di favorire l’espatrio degli indigenti. Fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo i governi italiani cercano di regolamentare il fenomeno, ma costanti sono le segnalazioni di espatri clandestini ed evidente è l’imbarazzo con cui si apprende che cittadini italiani risultano essere indesiderati nei paesi di destinazione, sia per l’irregolarità dell’espatrio sia per le attività non sempre regolari cui si dedicano.

Per realizzare la mostra l’Archivio di Stato ha ottenuto la collaborazione della Provincia di Parma e di altri istituti culturali del territorio: la “Fondazione Museo Ettore Guatelli”, che ha fornito interessanti materiali relativi ai mestieri girovaghi praticati da molti emigranti delle alte valli del Taro e del Ceno, fra i quali segnaliamo i vestiti che venivano fatti indossare a scimmie ammaestrate con le quali si tenevano spettacoli nelle strade di mezza Europa; il “Museo Martino Jasoni” di Corchia, nel comune di Berceto, che ci ha dato la possibilità di esporre il diario illustrato del pittore che visse la propria infanzia e gioventù a New York; il “Centro di documentazione sull’Emigrazione” del “Centro studi Cardinale Agostino Casaroli” di Bedonia che ci ha messo a disposizione, oltre alla competenza di esperti del tema come Corrado Truffelli e Giuliano Mortali, oggetti appartenuti agli girovaghi della zona. La mostra, la cui chiusura è prevista per il 27 giugno, fornirà anche l’opportunità di organizzare incontri didattici con le scuole del territorio fino al 31 dicembre 2009.

|

|

Quando i clandestini eravamo noi e la Romania non voleva gli italiani

Il ministero dell’Interno nel 1942 cercò di fermare gli espatri a Bucarest dove i nostri connazionali erano malvisti. A Bombay chi aveva a che fare con la prostituzione veniva chiamato "italiano". Documenti di un'epoca nella quale a varcare le frontiere erano i poveri del nostro Paese, a volte criminali, spesso criminalizzati.

.

|

Quando i rumeni eravamo noi… E le cose andavano più o meno come oggi, solo a ruoli invertiti.

Gli italiani andavano a Bucarest in cerca di fortuna, per lavorare come falegnami, nelle miniere o nelle fabbriche.

Avevano un permesso di soggiorno in tasca, ma alla scadenza restavano oltre confine.

Clandestini appunto.

Come erano molti rumeni in Italia prima del loro ingresso nell’Unione Europea.

Non graditi, come lo sono oggi che vengono guardati con rabbia e sospetto.

A metà del ‘900 non erano gli italiani a considerare i rumeni criminali, ma i rumeni a controllare le dogane per non essere invasi dagli italiani. I nostri connazionali creavano non pochi problemi: violenti, indisciplinati. La loro storia, fatta di stracci e pregiudizi, si è intrecciata con i tentativi italiani di evitare che gli indesiderabili lasciassero i confini nazionali e andassero a creare problemi alla dittatura amica del generale Ion Antonescu.

Cancellati dalla memoria di un Paese, facile a rovesciare i pregiudizi su altri, i problemi dell’emigrazione italiana in Romania escono dalla polvere degli Archivi di Stato grazie alla mostra “Tracce dell’emigrazione parmense e italiana fra il XVI e XX secolo”. Oltre cento documenti, molti gli inediti.

.

|

X

|

Tra questi una lettera con il timbro del ministero dell’Interno ( v.documento) inviata il 28 agosto 1942 a tutti i questori del Regno, al ministero degli Affari esteri, al Governo della Dalmazia, alla direzione di polizia di Zara e all’alto commissario di Lubiana. Diramava un ordine preciso: evitare che gli italiani espatriassero in Romania.

Carmine Senise, uno dei partecipanti alla congiura del 25 luglio, l’ uomo che propose di fare arrestare Mussolini a Villa Savoia, fu anche il capo della polizia che stigmatizzò il comportamento dei connazionali: “La legazione in Bucarest segnala che alcuni connazionali, giunti in Romania a titolo temporaneo, non lasciano il Paese alla scadenza del loro permesso di soggiorno provocando inconvenienti con le autorità di polizia romene anche per il contegno non sempre esemplare da loro tenuto e per l’attività non completamente chiara dai predetti svolta”. La situazione lo preoccupava non poco: “Stante il crescente afflusso di connazionali in Romania si dispone che le richieste di espatrio colà vengano vagliate con particolare severità per quanto riguarda in special modo la condotta morale o politica degli interessati ed i motivi addotti, inoltrando a questo Ministero, Ufficio Passaporti, soltanto quelle che rivestano carattere di assoluta e inderogabile necessità”.

D’altronde che tra gli emigrati non ci fossero solo lavoratori in cerca dell’America, ma anche avventurieri con pochi scrupoli è storia risaputa e testimoniata, in questa mostra, da altre missive, denunce e lamentele. La più antica è una lettera del console italiano in India che nel 1893 informava la madrepatria come a Bombay tutti coloro che sfruttavano la prostituzione venissero chiamati “italiani”. Un’associazione di idee non certo lusinghiera.

I nostri connazionali, come tutti gli emigranti, non rappresentavano solo un problema di sicurezza, ma anche una risorsa economica, tanto che Mussolini, come testimonia una delle circolari esposte, vietò l’espatrio alla manodopera specializzata. Potevano partire solo operai semplici, braccia che rischiavano di finire nel tritacarne dell’immigrazione clandestina. Che esisteva allora come oggi. La mostra documenta una serie di espatri irregolari avvenuti tra il 1925 e il 1973: gli italiani arrivavano in Francia e in Corsica, ma anche in altri paesi, con permessi turistici e poi si fermavano ben oltre la scadenza, altri entravano con in mano un visto di transito, ma non lasciavano il paese in cui erano solo di passaggio. Altri ancora ottenevano passaporti falsi o raggiungevano l’America tramite biglietti inviati, ufficialmente, da parenti e amici. In realtà, una volta dall’altra parte dell’Oceano, ad attenderli erano agrari che li costringevano a turni di lavoro massacranti perché ripagassero, senza stipendio, il costo di quel viaggio della speranza. Anche questo “racket”, documentato con materiale del 1908 ( v.documento), contribuisce all’affresco di un’epoca, non troppo lontana, in cui i rumeni – criminalizzati, non graditi o sfruttati – eravamo noi.

|

|

Il racket dei baby mendicanti, bimbi della montagna scomparsi nel nulla

Dai comuni della montagna, tra il 1845 e il 1847, partirono 2022 minorenni. 512 non fecero mai ritorno. Tra di loro anche Eligio Caramboli, nato all’Ospizio della Maternità di Parma e morto sulle strade di Londra dove era stato costretto a chiedere l'elemosina.

.

|

x

|

Affittati ad adulti in cambio di pochi denari.

Emigrati al seguito di padroni che li mandavano a mendicare nelle piazze di Londra e San Pietroburgo.

E che li picchiavano e maltrattavano se non rincasavano con abbastanza denari.

Centinaia di bambini dell'Appennino parmense sparirono nel nulla nella seconda metà dell '800, inghiottiti dal racket dei baby-mendicanti.

La loro storia è stata ricostruita dagli studiosi dell'Archivio di Stato di Parma spulciando denunce di polizia, lettere e documenti delle ambasciate.

Dai comuni della montagna, tra il 1845 e il 1847, partirono 2022 minorenni. 512 non fecero mai ritorno. Tra di loro anche Eligio Caramboli, nato all'Ospizio della Maternità di Parma il 4 febbraio 1835 da genitori sconosciuti.

|

.

|

Per lui una strada tutta in salita: prima l'orfanotrofio poi l'affido a una famiglia di Varsi che, come spesso accadeva in quegli anni, prendeva in casa i trovatelli per avere braccia da lavoro. Eligio però era troppo debole, un "famiglio" tutt'altro che conveniente. Così si decise di farlo partire con uno degli uomini che stavano per emigrare.

In tanti lo facevano e per le famiglie era un sollievo: i bambini, naturali o loro affidati, sarebbero diventati commercianti ambulanti di minutaglia o musici, avrebbero cercato la fortuna nelle città del mondo e per uno o due anni, a seconda di quanto stabiliva il contratto firmato, la famiglia avrebbe ricevuto un piccolo salario mensile.

Eligio andò a Londra insieme a un uomo di nome Pietro Scartazza che poi lo affidò a Giacomo Basini, anni prima partito da Boccolo come garzone musicante e diventato "padrone".

A Londra aveva a servizio diversi giovani della montagna che però trattava come schiavi: dovevano suonare l'organetto per le strade e questuare.

Per quelli non abbastanza scaltri una crudele punizione: picchiati, lasciati a digiuno e fatti dormire all'addiaccio.

|

x

|

|

x

|

Eligio fu abbandonato in strada scalzo, seminudo, affamato, debolissimo nel rigido inverno della fine del 1857. Venne ritrovato da un suo compaesano, un parmigiano che a sua volta era stato dato in affitto a un emigrante ed era finito nelle mani d Basini da cui era riuscito a scappare diventando falegname.

Impietosito scrisse una supplica alle autorità di Parma: "Vi prego di far sapere al padre e alla madre di questo che dovrebbero pensarci bene prima di mandare un figlio con assassini, canaglie, briganti che hanno il cuore come una tigre".

Chiedeva, quindi, che qualcuno si attivasse perché il ragazzo potesse tornare a Varsi.

(v.lettera a sinistra)

L'ambasciata si mise sulle sue tracce, ma era troppo tardi: il ragazzo era già morto per "mal di petto". La storia di Eligio è venuta alla luce dopo un secolo e mezzo, ma scorrendo i documenti conservati nell'Archivio di Stato di Parma risulta evidente che come lui sparirono sulle strade d'Europa centinaia e centinaia di bambini della montagna.

Venduti, affittati, fatti emigrare da uomini senza scrupoli con un destino molto simile a quello dei tanti bambini che oggi chiedono l'elemosina nelle nostre città.

|

|

|

L'assassino di Sissi, gli anarchici e gli altri parmigiani in fuga

Dai faldoni dell'Archivio di Stato di Parma emerge un lungo elenco di nomi di emigranti per motivi politici o di giustizia. C'è una informativa su Lucheni, omicida dell'imperatrice d'Austria e documenti sugli Agottani, protagonisti della più importante realtà anarchica dell'America latina.

|

Gli arditi del popolo, costretti alla fuga per non cadere in mano fascista. Gli anarchici come gli Agottani di Torricelle (Sissa) che andarono in Brasile per fondare una comune. I presidenti della cooperative che cercarono di ricreare il modello Fontanellato in Francia.

E' un lungo elenco di nomi di emigranti per motivi politici o di giustizia quello che emerge dai faldoni dell'Archivio di Stato di Parma. Ci sono passaporti, timbri, verbali di polizia, denunce, fotografie…

Tessere di un puzzle che ricostruisce un'altra faccia dell'emigrazione parmense, quella dei ricercati o dei perseguitati, fuggiaschi del '900.

Tra i nomi di chi, ben dopo la morte, continuava a essere inserito negli elenchi di frontiera vi è quello dell'anarchico Luigi Lucheni (o Luccheni), l'assassino dell'imperatrice Sissi.

Nel 1910 lo trovarono impiccato con una cintura alle sbarre della sua cella. Pochi metri quadrati all'interno della stessa galera di Lugano in cui aveva scritto la sua autobiografia in francese.

In mostra vi è una lettera del Ministero dell'Interno del 1939 con cui si avvisava il prefetto di Parma delle notizie che erano in possesso del regio consolato generale a Ginevra: un ritratto di Lucheni molto dettagliato che muove i suoi passi dalla storia della madre , una domestica di Bedonia rimasta incinta del padrone e andata a partorire a Parigi. ( v.documento)

Lucheni visse a lungo in un ospizio di Parma e poi fu affidato ad alcune famiglie di contadini. Fece lo spazzacamino e partecipò come soldato alla campagna d'Africa. La polizia indugia molto sulle sue frequentazioni anarchiche in Francia, a Milano e in Svizzera. Spiega che in tasca aveva sempre "I canti anarchici" e che nel giro della malavita era chiamato "Le Napolitain"… Il documento si chiude con la descrizione del progetto d'assassinio del principe d'Orleans e dell'omicidio riuscito dell'imperatrice Sissi.

|

x

|

.

|

x

|

Nelle due preziose pagine ( v.documento), esposte nella mostra sull'emigrazione parmense, manca un solo capitolo, quello sul suo misterioso suicidio: diciannove anni dopo la sua morte, il nome di Lucheni era ancora da inserirsi tra quelli dei ricercati nelle liste di frontiera.

Altri protagonisti della emigrazione politica del parmense furono gli Agottani, anarchici che alla fine dell'800 lasciarono Torricelle di Sissa per il Brasile. E qui furono tra i fondatori di Cecilia, comune agricolo a pochi km. da San Paolo, la più importante dell'America Latina, la cui nascita e caduta fu descritta nel '75 da un film di Jean Louis Comolli con Vittorio Mezzogiorno. E poi gli antifascisti, i partigiani, i presidenti di cooperative, i perseguitati accanto ai fuggiaschi per motivi di giustizia… Storie individuali che la mostra dell'Archivio di Stato racconta attraverso le parole delle istituzioni che li cercavano o che, nei tentativi di regolamentare l'emigrazione, furono costretti a prendere nota dei loro espatri.

|

|

|

Artisti, circensi e girovaghi, gli Orsanti sulle strade d'Europa

Intere famiglie della Valle del Taro e della Valle del Ceno per secoli emigrarono in paesi lontani suonando nelle strade e nelle fiere, esibendo scimmie, cani, uccelli, orsi e cammelli. I loro passaporti e le suppliche degli altri viaggiatori.

.

|

Girovaghi per amore e per necessità. Un mestiere, quello dell’artista di strada, che per secoli è stato tramandato di padre in figlio, intere famiglie della Valle del Taro e della Valle del Ceno erano famiglie di Orsanti, commedianti che emigrarono in paesi lontani suonando nelle strade e nelle fiere, esibendo scimmie, cani, uccelli, orsi e cammelli che compravano e che cercavano di fare riprodurre in casa per ottenere cuccioli facili da ammaestrare.

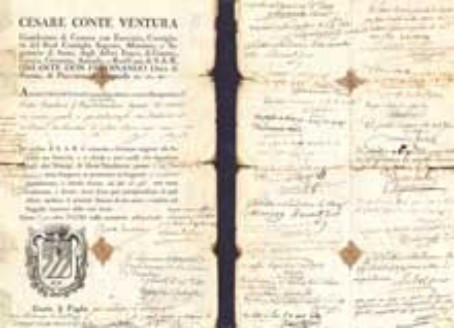

La storia di queste famiglie girovaghe è documentata dai passaporti con i timbri di regni e città lontane in cui per esibirsi, pena la carcerazione o l’espulsione, dovevano mostrare l’autorizzazione a fare – si diceva allora – i ciarlatani. Nella mostra allestita dall’Archivio di Stato, attraverso i passaporti dei Bernabò e dei Cappellini, originari di Cavignaga, si può seguire il viaggio a piedi e con carri che per secoli portò gli Orsanti nelle piazze d’Europa. E la suggestione dei loro spettacoli viene restituita ai visitatori grazie agli abiti che venivano fatti indossare a scimmie ammaestrate.

|

x

|

.

|

Passaporto di Pietro Barbieri

|

Gli Orsanti non erano gli unici a mettersi in viaggio. Il censimento voluto da Pier Luigi Farnese nel 1545 e l’estimo del sale del 1581 dimostrano come in determinati periodi dell’anno nelle case non vi fossero uomini. Capifamiglia e ragazzi lasciavano i paesi per sei, o anche otto mesi l’anno. Andavano a lavorare in Maremma o nel cremonese, attratti da salari più consistenti di quelli garantiti dai possidenti parmigiani.

Queste tracce per assenza vengono sostituite nel ‘600 da altri preziosi documenti, le “suppliche” di chi chiedeva di uscire dallo Stato o di rientrarvi. Tra le 2000 custodite, è stata scelta per l’esposizione la lettera di un mendicante che chiedeva di espatriare per potere sopravvivere e che, dicendosi zoppo, voleva portare con sé il suo cavallo.

Vi è poi un uomo che mentre si trovava nei campi della Maremma venne accusato dell’omicidio del cognato e condannato per contumacia. Per rientrare a Parma supplicò le autorità, adducendo come alibi la sua vita di emigrante.

Accanto agli Orsanti, ai braccianti, ai mendicanti e ai venditori di minutaglie, vi erano altri viaggiatori venduti da congiunti e arruolati di forza. E’ il caso di un ragazzo della montagna il cui fratello lo cedette per entrare in possesso dell’eredità e incassare nel contempo qualche denaro dal proprietario dell’imbarcazione: lasciò l’Appennino parmense per una galea. Come lui furono in tanti a non avere possibilità di scelta.

|

.

|

Compagnia dei Bernabò. Prestito della Fondazione Museo Guatelli

|

|

|

|